Literatura e medicina: o território partilhado

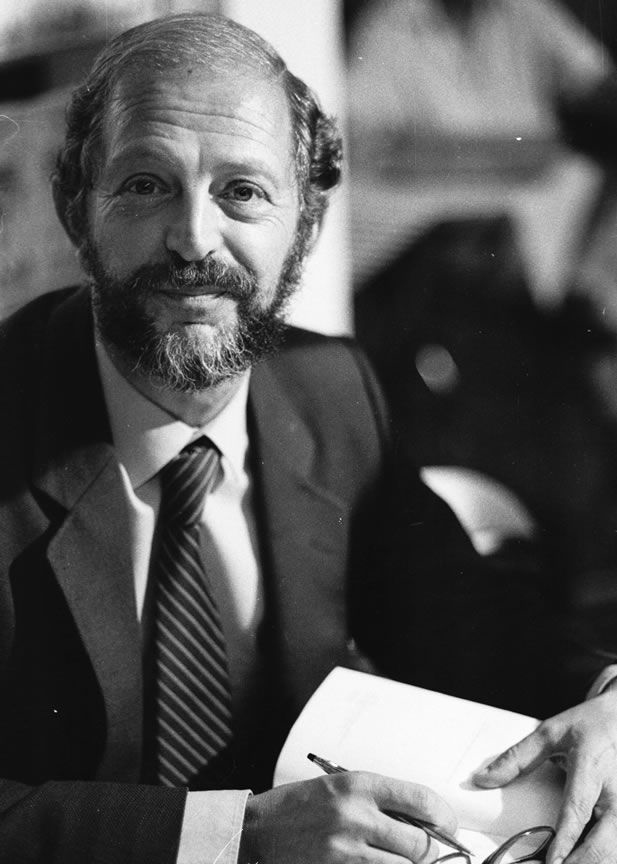

Moacyr Scliar*

Numa conferência na Universidade de Cambridge, em 1959, Charles Peirce Snow lançou um conceito que, não sendo de todo original, teria, contudo, vasta repercussão. Trata-se do “conceito das duas culturas”, que pode ser assim sumarizado: entre a cultura científica e a cultura literária existe um “abismo de mútua incompreensão”: os cientistas não se interessam por

literatura, os literatos não entendem princípios científicos básicos como a segunda lei da termodinâmica (Snow, 1982:5). O conferencista tinha credenciais para fazer tal observação; físico por formação, ensinava em Cambridge, mas era também novelista e ensaísta de certa reputação.

Fonte: http://www.moacyrscliar.com/midia/fotos/

Nas quatro décadas que se passaram a crescente especialização só fez aumentar o hiato descrito por Snow – e as preocupações em superá-lo. O objetivo do presente artigo é examinar um particular caso no relacionamento intercultural, qual seja, a relação entre medicina e literatura. Trata-se de uma situação diferente daquela examinada por Snow. Se concebemos a ciência como uma avaliação invariável e sempre preditiva do universo material, a medicina dificilmente se enquadrará neste conceito. Mas, como dizia Cabanis, a medicina moderna busca, através da observação cuidadosa, da classificação racional e do método experimental, adquirir uma relativa, provável e prática certeza (Staum, 1980). Ou seja: a medicina se vê como ciência. Fala a linguagem da ciência e portanto se situa no âmbito da cultura científica. De outra parte, a doença e a prática médica são temas freqüentes na obra de poetas, romancistas, ensaístas. Textos clássicos o exemplificam: A Morte de Ivan Illich, de Leon Tolstoi, fala do penoso confronto com o término da existência e a problemática relação médico-paciente nesta situação; A Montanha Mágica, de Thomas Mann, tem como cenário um sanatório de tuberculosos; O Alienista, de Machado de Assis, é uma sátira à psiquiatria autoritária do século dezenove.

A abordagem que escritores fazem da enfermidade é obviamente diferente daquela usada habitualmente pela medicina. Tomemos o caso daquele comum texto médico, a anamnese. O termo vem do grego; significa o contrário da perda de memória (amnésia) ou seja, a recordação. É o ato pelo qual o paciente recorda, para o médico, a história de seu padecimento ou do agravo à sua saúde. A partir daí se inicia o processo de diagnóstico e tratamento.

O registro da enfermidade não se restringe, obviamente, à anamnese. Pode ser feito de outras maneiras, inclusive através de um texto literário, como aconteceu com muitos poetas e escritores enfermos. A comparação entre tal tipo de texto e a anamnese ilustra as diferenças entre “as duas culturas”, mas também evidencia a existência de um território comum, partilhado, que pode se revelar um fértil campo de experiência humana e científica.

Em 1995 o escritor português José Cardoso Pires teve um acidente vascular cerebral. Foi hospitalizado, e recuperou-se (um segundo acidente vascular cerebral acarretaria sua morte, em 1998). Desse duro transe resultou um curto, mas transcendente texto (Cardoso Pires, 1997), revelador dos temores e da ansiedade pelas quais passa um paciente nesta situação limite. Texto este que conta com dois complementos: um prefácio, elaborado pelo neurologista que tratou de Cardoso Pires, o Prof. João L. Antunes, e um posfácio do próprio escritor.

O agravo se manifestou de forma relativamente súbita. Sentado à mesa do pequeno almoço, com a esposa e um casal amigo, José Cardoso Pires deu-se conta de que algo diferente, e assustador, estava ocorrendo com ele: “Sinto-me mal, nunca me senti assim.” Voltou-se para a esposa, e perguntou-lhe como se chamava.

“Pausa. ‘Eu? Edite.’ Nova pausa. ‘E tu?’

‘Parece que é Cardoso Pires’, respondi.”

Nestas duas linhas está expressa toda o drama de quem atravessa a imprecisa linha entre saúde e doença. O escritor faz à esposa uma pergunta insólita, absurda mesmo. Ela não responde de imediato. Há uma pausa. Pausa tensa, como é fácil de imaginar. Nos poucos segundos que pode ter durado tal pausa, muitas dúvidas devem ter passado pela mente dela: estará ele brincando ou estará perturbado? Como responder à brincadeira, como enfrentar a perturbação? Ela opta por responder de forma direta. Depois da curta interrogação, que expressa ainda a perplexidade (“Eu?”) diz o seu nome. E aí nova pausa, que corresponde ao dilema: o que fazer agora? A pergunta seguinte tem caráter investigativo: visa a descobrir se há uma perturbação da memória, e até que ponto vai tal perturbação. A resposta confirma a suspeita; primeiro, porque dá prosseguimento ao diálogo absurdo – o escritor poderia ter dito algo como “que história é essa de perguntar meu nome, tu sabes meu nome”; segundo, porque ele está claramente inseguro quanto a algo que é fundamental para os seres humanos.

Há mais, porém. Depois desta introdução, curta mas importante – o autor coloca-a como o capítulo inicial – Cardoso Pires vai além, e explora o duplo sentido de sua resposta. A frase “Parece que é Cardoso Pires” pode ser entendida como “Parece que meu nome é Cardoso Pires”, mas também como “Parece que ele (o nome ou o homem, M. S.) é o Cardoso Pires”. A diferença é crucial. A segunda acepção – e esta é, para José Cardoso Pires, a verdadeira – implica um processo de despersonalização, de perda de identidade. Como observa o próprio Cardoso Pires, no texto, é estranho que não tenha usado o prenome, “o mais significativo entre marido e mulher e o único que nos era natural”.

Fato ominoso. O nome de uma pessoa tem um transcendente significado psicológico e cultural. Para os Inuit do Canadá, o ser humano é o resultado de uma associação entre corpo, alma e nome – este transmitido, num processo análogo à reincarnação, por alguma outra pessoa ao recém-nascido, estabelecendo-se assim “uma cadeia homonímica que protege a criatura e lhe transmite as capacidades dos homônimos”. Para os Samo, de Burkina-Fasso, há uma concepção semelhante: a pessoa é composta de substâncias corporais (carne, sangue, esperma), de uma essência espiritual e de seu nome. Que é um indicador de status: os escravos dos romanos não tinham direito a nome (Zonabend, 1994). Assim,“…o nome próprio individualiza o sujeito, identifica-o e o personaliza. O conjunto de signos que forma o nome próprio, além de servir de marca formal designativa do indivíduo para os outros, para a sociedade, constitui-se como um referencial único para o sujeito: ele o vive como sendo ele mesmo.” (Martins, 1991:43).

Nos dias que se seguiram, várias vezes Cardoso Pires foi chamado pelo nome. Mas a sensação de estranheza persistia: “que nome tão feio, considerava eu” (p. 41). Com o diagnóstico de grave acidente vascular cerebral isquêmico é internado (contra a vontade: “era ainda um último resto de mim que protestava”, p. 28). Afásico, já não tem controle sobre seu universo vocabular: “era desvairada a nomenclatura que ele atribuía aos objetos” (p. 33). Mais que isto, “…a desmemória não só o isolou da realidade objetiva como o destituiu, pode dizer-se, de sentimentos.” (p. 38). E a pergunta se impõe, sombria: como escrever, nesta situação? Ou, como o próprio Cardoso Pires a formula: “O que restaria de mim no homem que ficou para ali estendido à espera de coisa nenhuma?” (p. 31).

De alguma maneira, no entanto, ele continua escritor. Continua ficcionista. Se já não pode colocar no papel uma narrativa, ele a vive, e nisto é, paradoxalmente auxiliado pela própria despersonalização que acompanha o quadro. Para este ficcionista, o outro Cardoso Pires, o doente, é uma espécie de “doppelgänger”. A experiência do “duplo”, ou autoscopia, é conhecida desde Aristóteles. Pode ocorrer com pessoas normais, mas é mais comum entre pacientes delirantes ou portadores de lesão cerebral. Fenômenos autoscópicos freqüentemente aparecem na literatura, sempre antecipando uma tragédia, como o exemplificam textos de Dostoievsky, Kafka, Maupassant e Poe (Reed, 1987). Particularmente interessante, porque, pelo humor, foge em parte a esta regra, é o texto “Borges e eu”, de Jorge Luis Borges:

“Ao outro, a Borges, é a quem sucedem as coisas. Eu caminho por Buenos Aires e me demoro, já mecanicamente, a mirar o arco de um saguão e uma porta; de Borges tenho notícias pelo correio e vejo seu nome em um trabalho de professores ou em um dicionário biográfico. Gosto dos relógios de areia, dos mapas, da tipografia do século XVIII, das etimologias, do gosto do café e da prosa de Stevenson; o outro comparte estas preferências, mas de um modo vaidoso que as converte em atributos de um ator. Seria exagerado dizer que nossa relação é hostil; eu vivo, eu me deixo viver para que Borges possa tramar sua literatura e essa literatura me justifica.” (Borges, 1960:69-70).

Considerando que o Outro “nada mais era que uma sombra saída de algures de mim e a deslocar-se por si só não se sabe em que direção, nem com que o objetivo” (p. 41), Cardoso Pires pergunta-se: “como foi que desse apagamento consegui reter alguma luzinha a brilhar até agora?” (p.41). A resposta é dada pelo texto de Borges e pelo próprio De Profundis: era o escritor que, em Cardoso Pires, conservava esta imagem fugidia. E a conservava para depois – se possível – transformá-la em literatura. Difícil, penosa, tarefa. Em alguns momentos, Cardoso Pires perguntou-se se não estava a caminhar para a loucura. Isto acontecia, por exemplo, quando não conseguia decifrar o letreiro sobre a porta do banheiro, e que dizia Banhos. Mas o letreiro, assim como o Outro, acabam funcionando como um estimulante desafio: “Ao enfrentar aquele letreiro como uma provocação da leitura e da escrita, era o ex-autor de livros que estremecia na cegueira em que tinha mergulhado e que tirava, do fundo da sua razão perdida, o esboço de uma interrogação à loucura.” (p. 45).

Há mais estímulos. Ao lado do Outro ficcional, fascinante e assustador, há Outros reais: os dois companheiros de quarto, a família, os médicos, o pessoal de enfermagem, pessoas que se esforçam por mantê-lo conectado à realidade. O que provavelmente ajudou na recuperação, aliás rápida, de José Cardoso Pires. E, tão logo recuperado, o escritor tratou de colocar no papel o relato de sua experiência. Fê-lo sob a forma de um resumido, enxuto, relato não-ficcional, de uma “Memória”, como ele o chama, e que se caracteriza pelo objetividade. Tal como menciona no pósfácio, procurou evitar: a) as explicações médicas do ocorrido e b) “as seduções que a ficção tende a extrair da natureza dum tema carregado de efeitos e dramatismo” (p. 68). Ou seja: o ficcionista, que pode ter sido o observador do Outro, agora é dispensado. Mesmo assim, o texto é rigorosamente literário.

O que o torna ainda mais importante. Como observa o Prof. Antunes na introdução (redigida sob forma de uma carta ao escritor): “Devo dizer-lhe que é escassa a produção literária sobre a doença vascular cerebral. A razão é simples: é que ela seca a fonte de onde brota o pensamento ou perturba o rio por onde ela se escoa e assim é difícil explicar aos outros como se dissolve a memória, se suspende a fala, se embota a sensibilidade, se contém o gesto. E muitas vezes a agressão, como aquela que o assaltou, deixa cicatriz definitiva, que impede o retorno ao mundo dos realmente vivos. É por isso que seu testemunho é singular.” (p. 9).

Singularidade que fica mais evidente quando comparada à anamnese médica. Esta não figura no livro, mas textos semelhantes diriam: “Paciente internado de urgência por distúrbio da palavra e da memória resultante de provável acidente vascular cerebral. Refere a esposa que, pela manhã, o paciente subitamente perguntou-lhe como se chamava. À ocasião, mostrou dúvida sobre o seu próprio nome…” A anamnese é um texto compreensivelmente abreviado, redigido em linguagem técnica, portanto neutra, seguindo um roteiro pré-estabelecido cujo objetivo básico é conduzir a um diagnóstico. Ocasionalmente, as palavras do paciente podem ser transcritas, mas isto acontece quando são demasiado chamativas ou bizarras – e aí estarão acompanhadas do vocábulo latino sic (assim, assim mesmo). A redação será correta, mas jamais literária; não se trata de uma “obra aberta”, mas sim de um processo de comunicação auto-explicativo. O paciente é que deve funcionar como um texto, conceito que foi lançado pelo famoso clínico William Osler. Num seminal ensaio publicado no início deste século, Osler sugeriu aos professores de medicina

que afastassem os alunos dos livros e os levassem ao leito do enfermo (Osler, 1904). Naquele momento, tal posição era compreensível e necessária; tratava-se de evitar uma predominância da teoria sobre a prática, uma cultura médica livresca. Mas o pêndulo se inclinou demasiadamente na direção oposta, configurando o hiato entre culturas de que fala Snow. Por exemplo: ao formato clássico da anamnese foi proposta uma modificação, conhecida como prontuário orientado a problemas (Weed, 1968), que organiza o relato médico e os documentos a ele anexos de forma racional mas inevitavelmente acentua a distância a diferença entre a anamnese convencional e textos como o de José Cardoso Pires. A questão que se coloca é: como superar tal hiato na prática da medicina e no ensino médico? Nos últimos anos vários autores (Brody, 1988; Kleinman, 1988; Coles, 1989) propuseram a inclusão de textos literários no currículo médico, dentro das chamadas humanidades médicas, área que inclui história da medicina, ética médica, antropologia e sociologia médicas, comunicação médica. Kathryn M. Hunter, que coordena esta área na Northwestern University Medical School (USA), sintetiza as razões para a introdução dos textos literários no currículo médico (Hunter, 1991), demonstrando que a grande literatura alarga o campo de visão dos profissionais, situando a doença no contexto maior da existência e dos valores humanos, revelando de forma privilegiada – esclarecedora mas sempre emocionante – os bastidores da doença. Pode assim colaborar para diminuir a distância entre as duas culturas, e transformá-las em uma cultura só, que é a cultura do ser humano em sua totalidade.

Fonte: Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 16(1):245-248, jan-mar, 2000

*Moacyr Scliar (1937-2011): médico e escritor brasileiro nascido em Porto Alegre (RS).

Referências

BORGES, J. L., 1960. El Hacedor. Buenos Aires: Emecé.

BRODY, H., 1988. Stories of Sickness. New Haven: Yale University Press.

CARDOSO PIRES, J., 1997. De Profundis,Valsa Lenta. Lisboa: Publicações Dom Quixote.

COLES, R., 1989. The Call of Stories: Teaching and the Moral Imagination. Boston: Houghton Miflin.

KLEINMAN, A., 1988. The Illness Narratives: Suffering, Healing and the Human Condition. New York: Basic Books.

MARTINS, F., 1991. O Nome Próprio: Da Gênese do Eu ao Reconhecimento do Outro. Brasília: Editora da Universidade de Brasília.

OSLER, W., 1904. On the need of a radical reform in our methods of teaching medical students. Medical News, 82:49-53.

REED, G. F., 1987. Doppelgänger. In: The Oxford Companion to the Mind (R. L. Gregory, ed.), pp. 200-201, Oxford: Oxford University Press.

SNOW, C. P., 1982. The Two Cultures and a Second Look. London: Cambridge University Press.

STAUM, M. S., 1980. Cabanis: Enlightment and Medical Philosophy in the French Revolution. Princeton: Princeton University Press.

WEED, L. I., 1968. Medical records that guide and teach. New England Journal of Medicine, 278:593-600.

ZONABEND, F., 1994. Temps et contretemps. In: Nom, Prénom: La Règle et le Jeu (A. Chalanset & C. Danziger, org.), pp. 96-97, Paris: Éditions Autrement.